Energiewende: Wasserstoff aus Sonnenlicht

Am HZB-Institut für Solare Brennstoffe arbeiten die Wissenschaftler daran, Solarzelle und Elektrolyseur zu verschmelzen.

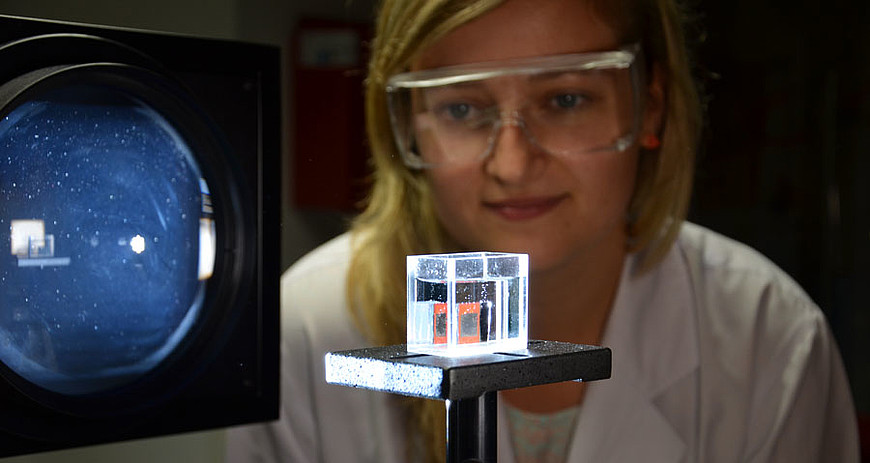

Das Bild zeigt eine Solarzelle, die gleichzeitig Strom erzeugt und Wasser spaltet. Sie nimmt Wasser auf und atmet Wasserstoff und Sauerstoff aus. Bild: Andreas Kubatzki/HZB

Das häufigste Element im Universum wird eine Schlüsselrolle im Energiesystem der Zukunft spielen. Mit Wasserstoff lässt sich die Erzeugung von Strom, Wärme und Kraftstoffen verbinden. Damit das gelingt, sind noch einige technische Hürden zu nehmen. Ein großer Fortschritt wäre es, Sonnenlicht direkt in das Gas umzuwandeln.

Was ist der bedeutendste Energieträger überhaupt? Ein Blick ins Universum klärt die Frage schnell: Wasserstoff. Denn ein Kilogramm des leichtesten aller Elemente liefert über 170 Gigawattstunden Energie, wenn es im Inneren eines Sterns zu Helium verschmilzt. Auf der Erde ist die Kernfusion noch Zukunftsmusik. Trotzdem kann Wasserstoff ein wichtiger Baustein nachhaltiger Energiesysteme sein. Denn wenn er sich mit Sauerstoff verbindet, liefert jedes Kilogramm noch 33,3 Kilowattstunden Energie, fast dreimal mehr als die gleiche Menge Benzin. Diese Energiedichte machen sich beispielsweise Raketentriebwerke wie das der Ariane 5 zu Nutze, wenn sie Satelliten ins Weltall transportieren. Wasserstoff muss aber nicht unbedingt mit offener Flamme verbrennen, um seine Energie freizugeben. In Brennstoffzellen etwa verbindet er sich mit Sauerstoff und liefert neben elektrischem Strom nur reines Wasser als Abfallprodukt. Und in der Chemie ist er Grundbaustein für verschiedene Synthesen. Mit Kohlendioxid zu Methan umgewandelt, lässt er sich im Erdgasnetz speichern; zu synthetischem Benzin verarbeitet, in herkömmlichen Verbrennungsmotoren nutzen.

Grüner Wasserstoff aus erneuerbarem Strom

Van de Krol und sein Team wollen zeigen, dass die Produktion von Wasserstoff kostengünstig und nur mit solarer Erergie möglich ist. Bild: Andreas Kubatzki/HZB

Wasserstoff ist das einzige Speichermedium, mit dem sich die Erzeugung von Strom, Wärme und Kraftstoffen miteinander verbinden lässt. Diese Eigenschaften machen ihn zu einem idealen Zwischenspeicher von Energie in einem modernen, auf Erneuerbaren basierenden Energiesystem. Wenn Sonne oder Wind in Spitzenzeiten mehr elektrischen Strom liefern als benötigt, könnte mit dem Überschuss Wasserstoff produziert werden. Er ist gasförmig und kann unter hohem Druck und bei tiefen Temperaturen gut gelagert werden. In großem Stil umgesetzt wird es bislang allerdings nicht. Hier gibt es noch viele technische Hürden. Die weltweite Wasserstoffproduktion liegt bei etwa 30 Millionen Tonnen pro Jahr. “Heutzutage werden mehr als 96 Prozent des Wasserstoffs aus fossilen Energieträgern gewonnen”, erzählt Roel van de Krol, Professor für Chemie und Leiter des Instituts für Solare Brennstoffe am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB). “Es ist wichtig, dass sich das ändert, dass Wasserstoff in Zukunft auf nachhaltige Weise hergestellt wird.”

Das Prinzip der Wasserelektrolyse, von der van de Krol spricht, ist schon lange bekannt. Bereits 1866 beschrieb der deutsche Chemiker August Wilhelm von Hofmann einen Wasserzersetzungsapparat. Fließt durch eine wässrige Lösung Gleichstrom, steigt an einer der beiden Elektroden Sauerstoff auf und an der anderen Wasserstoff. Grundvoraussetzung ist ein Elektrolyt, also ein Stoff mit frei beweglichen Ionen, der den Strom gut leitet. Der Hofmannsche Wasserzersetzungsapparat funktioniert beispielsweise mit verdünnter Schwefelsäure; moderne alkalische Elektrolyseure hingegen mit Kalilauge.

Fest in ein Polymer eingebunden ist das Elektrolyt hingegen bei den PEM-Elektrolyseuren. Diese nutzen eine sogenannte Protonen-Austausch-Membran auf Basis edelmetallbeschichteter Elektroden, arbeiten bei Temperaturen unter 100 Grad Celsius und funktionieren auch mit destilliertem Wasser. Bis zu 80 Prozent der zugeführten elektrischen Energie lässt sich damit in Wasserstoff überführen. Andere Technologien setzen auf keramische Werkstoffe anstelle von Edelmetallen und Temperaturen um die 900 Grad Celsius, wie sie beispielsweise bei Industrieprozessen anfallen. Das spart Strom und hebt den energetischen Wirkungsgrad auf 90 Prozent an. Beide Ansätze haben aber eines gemein: Um “grünen” Wasserstoff zu erzeugen, müssen vorher Solarzellen oder Windräder den nötigen Strom bereitstellen.

Wasser spalten mit Sonnenlicht

Diesen Schritt will van de Krol überflüssig machen. Denn am HZB-Institut für Solare Brennstoffe arbeiten die Wissenschaftler daran, Solarzelle und Elektrolyseur zu verschmelzen. “Wir suchen nach Halbleitermaterialien, die gleichzeitig Licht absorbieren und Wasser spalten können.” Was sich einfach anhört, entpuppt sich in Wirklichkeit als Mammutaufgabe. “Wir haben drei Eckpunkte, an denen wir die Materialien messen: Wirkungsgrad, chemische Stabilität und Skalierbarkeit”, erklärt van de Krol die Herausforderung. “Zwei gleichzeitig zu optimieren, ist machbar; alle drei hingegen, das ist schwer. So gibt es beispielsweise Materialien, die einen recht hohen Wirkungsgrad ermöglichen und auch zu akzeptablen Kosten in größeren Anlagen eingesetzt werden könnten. Leider zerfallen diese schon nach wenigen Stunden. Andere sind wiederum preiswert und über lange Zeit stabil, lassen aber beim Wirkungsgrad zu wünschen übrig.”

Van de Krol und sein Team haben sich bei ihrer Suche nach der Nadel im Heuhaufen auf die Stoffgruppe der Metalloxide spezialisiert. Als er im Jahr 2006 damit begann, erreichte seine Versuchsanlage einen Wirkungsgrad von gerade einmal 0,0017 Prozent. “Das hat natürlich jeden potenziellen Industriepartner verschreckt.” Seither haben er und sein Team es geschafft, die Effizienz um den Faktor 3.000 zu steigern. “Heute liegen wir bei fünf Prozent und mittlerweile wird uns auch schon erstes Interesse aus der Wirtschaft signalisiert. Um wirklich effizient zu sein, müssen wir aber nochmal eine Steigerung um den Faktor zwei bis drei erreichen und das kann durchaus noch einige Jahre dauern.”

Source: Helmholtz-Zentrum, Pressemitteilung, 2017-06-06.