Die fossile Falle: Warum die Defossilisierung der Chemie unverzichtbar – und machbar – ist!

Erneuerbare Energie und Kohlenstoff für Klimaschutz, Unabhängigkeit, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit

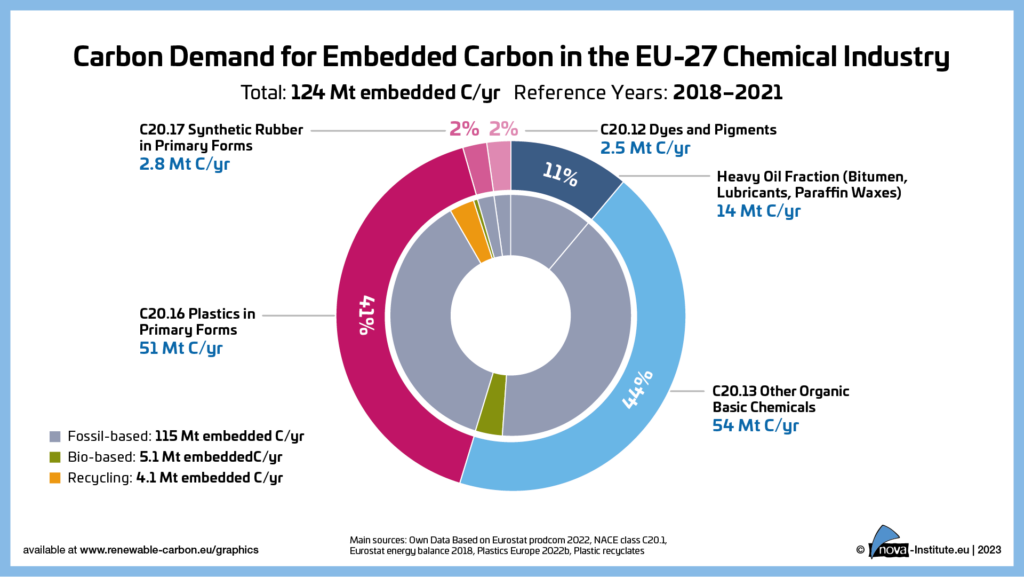

Um eine chemische Industrie mit Netto-Null-Emissionen zu erreichen, sind zwei Dinge erforderlich: die Dekarbonisierung der Energieversorgung sowie die Defossilisierung der Rohstoffe. Erstens muss die Prozessenergie – die chemische Industrie ist einer der drei größten Energieverbraucher in der EU – nachhaltig erzeugt werden. Dies kann über eine Elektrifizierung der Dampferzeugung und weiterer Prozessschritte erreicht werden, beispielsweise durch elektrische Steam Cracker. Dazu sind große Mengen erneuerbaren Stroms notwendig. Zweitens müssen die Rohstoffe und damit die Materialien der Chemie selbst auf erneuerbaren Kohlenstoff umgestellt werden.

Es ist wichtig, eine starke, innovative und nachhaltige chemische Industrie in Europa zu erhalten und ihr eine Zukunft zu geben, denn die Chemie ist das Rückgrat der gesamten Industrieproduktion. Im Jahr 2023 betrug der Umsatz der chemischen Industrie in der Europäischen Union rund 665 Milliarden Euro (Statista 2025), inklusive indirekter Effekte sogar das Doppelte. In vielen EU-Ländern gehört die chemische Industrie zu den drei wichtigsten Branchen hinsichtlich der Wertschöpfung und ist gemeinsam mit der Gummi- und Kunststoffindustrie teils sogar der größte Industriezweig. Die chemische Industrie zusammen mit den Bereichen Pharmazeutika, Kautschuk und Kunststoffe beschäftigt 3,4 Millionen Menschen, was 12,3% der Gesamtbeschäftigung im verarbeitenden Gewerbe der EU27 entspricht (CEFIC 2025). Die indirekten Arbeitsplätze entlang der Wertschöpfungskette werden auf bis zu 20 Millionen geschätzt.

Fossiler Kohlenstoff, der in Form von Erdöl, Erdgas und Kohle aus dem Erdreich gewonnen wird, ist mit ca. 90% nicht nur der Hauptgrund für den Klimawandel, sondern entwickelt sich auch zunehmend zu einem Problem für die chemische Industrie in Europa. Insbesondere die nach wie vor hohe Nachfrage nach Erdöl und Erdgas macht Europa verwundbar, da sich dadurch Abhängigkeiten von Importen und somit von den Förderländern und der wechselhaften Weltpolitik ergeben. Diese bestimmen wiederum die Verfügbarkeit und die Preise.

Zwar ist der Verbrauch von Erdöl in der Europäischen Union in den letzten zehn Jahren von 400 Mio. t (2014) auf 355 Mio. t (2023) gesunken, doch lag der Importanteil in diesem Zeitraum noch immer zwischen 82 und 84 %. Je nach EU-Mitgliedsland werden etwa 10 bis 15 % des Erdöls für die Chemie- und Kunststoffproduktion verwendet.

Der Erdgasverbrauch ist ebenfalls von 330 Mio. t (2014) auf 230 Mio. t (2023) gesunken. Allerdings ist die EU-Eigenförderung noch stärker gesunken, sodass der Importanteil von 83 % (2014) auf 89 % (2023) angestiegen ist.

Kernenergie kann diese Abhängigkeit nicht überwinden. Die Uran-Nachfrage, die seit zehn Jahren in der EU konstant bei ca. 12.000 Tonnen pro Jahr liegt, basiert zu 95 Prozent auf Importen, die vor allem aus Russland stammen und auch aktuell keiner Beschränkung unterliegen.

Der Rückgang der Erdöl- und Erdgasnachfrage ist vor allem auf das Erstarken erneuerbarer Energien und Effizienzmaßnahmen sowie die Verlagerung energieintensiver Produktion, vor allem nach Asien, zurückzuführen. Dieser Rückgang ist jedoch noch zu gering, um das Ziel „Net-Zero” im Jahr 2050 zu erreichen.

Die Wende zu einer widerstandsfähigen und unabhängigen Versorgung der EU ist bisher nur im Elektrizitätssektor gelungen. Trotz der zunehmenden Anzahl elektrischer Autos und Wärmepumpen ist die Stromnachfrage von 2 600 TWh im Jahr 2014 auf 2 420 TWh im Jahr 2023 gesunken, was vor allem auf Effizienzmaßnahmen und den Strukturwandel der Industrie zurückzuführen ist. Gleichzeitig ist der Anteil erneuerbarer Energien im Stromsektor von 28–30 % (2014) auf beachtliche 46–47 % (2024) angestiegen, mit weiter steigender Tendenz. Für das Jahr 2030 wird ein Anteil von 66–69 % erwartet. Das aktuelle Ziel der EU-Kommission sind sogar 90 % für das Jahr 2040. Ähnliche Pläne hat auch China, wo der Anteil erneuerbaren Stroms bis 2050 bei ca. 95 % liegen soll.

Ist der hohe Anteil erneuerbarer Stromerzeugung der Grund für die vergleichsweise hohen Strompreise in Europa? Mitnichten. Solar- und Windstrom sind in der EU eigentlich die günstigsten Stromquellen. Sie können jedoch nur dann am Markt realisiert werden, wenn die gesamte Infrastruktur mit leistungsstarken Verteilungsnetzen, großen (Batterie-)Speichern und Elektrolyseanlagen zur Wasserstoffproduktion umgesetzt wird. Wenn die Energiewende nur zögerlich umgesetzt wird, wird der teuerste Weg eingeschlagen: Es wurden bereits hohe Investitionen in die Infrastruktur getätigt. Ohne eine vollständige Umsetzung werden wir jedoch nicht in der Lage sein, die günstige erneuerbare Energien zu ernten. Das gefährdet die industrielle Produktion in der EU.

Günstiger Erneuerbarer Strom in Deutschland

Netzengpässe und der Mangel an Batterie-, Pump- und Druckspeichern kosten die deutschen Steuerzahler jedes Jahr Hunderte Millionen Euro. So erhielten Erzeuger erneuerbarer Energien im Jahr 2024 vom Bund Ausgleichszahlungen in Höhe von 553,94 Millionen Euro für nicht produzierten Wind- und Solarstrom („Phantomstrom”). Grund dafür war, dass die Betreiber ihre Anlagen abschalten mussten, da der Strom aufgrund von Engpässen im Stromnetz und fehlender Nachfrage – beispielsweise aus Batteriespeichern und Elektrolyseuren – nicht ins Netz eingespeist werden konnte. In solchen Zeiten erreichen Solar- und Windstrom Preise von unter 5 c/kWh und an der Strombörse sogar negative Strompreise.

Günstiger Strom aus erneuerbaren Energien ist nur über längere Zeiträume möglich, wenn Deutschland über große Batteriespeicher – ausgediente E-Auto-Batterien sind eine kostengünstige Option – sowie Elektrolyseure und Wasserstoff verfügt. Eine nur halbherzige Umsetzung der Energiewende ist die teuerste Option. China hat dies erkannt und baut Batteriespeicher systematisch aus. Schon heute verfügt das Land über 50 % der weltweiten Batteriekapazitäten. Die neue deutsche Regierung gibt jedoch den Bau von 40 Erdgaskraftwerken den Vorrang.

Der flächendeckende Einsatz von Batteriespeichern würde in den sechs Sommermonaten in Deutschland einen 24-Stunden-Preis von 3 bis 7 Cent pro kWh bei deutlich geringeren Schwankungen ermöglichen. Somit würden sie als Preisstabilisator und Puffer dienen. Dies würde einen beschleunigten Ausbau der Speicher auf über 100 GWh bis 2030 sowie regulatorische Anpassungen erfordern, wie beispielsweise das Solar-Spitzenstromgesetz, das die Direktvermarktung und ein netzfreundliches Speichermanagement fördert, erfordern.

Um die sommerliche Solarenergie auch im Winterhalbjahr für Strom und Wärme verfügbar zu machen, wird vor allem Wasserstoff (oder Methanol aus grünem Wasserstoff und CO2) als Langzeitspeicher benötigt.

Auch um die Klimaziele einer „netto-null“ chemischen Industrie zu erreichen, ist die Defossilisierung unverzichtbar. Werden zukünftig auch die „Scope-3“-Emissionen der Industrie beim CO₂-Fußabdruck berücksichtigt, spielt die Substitution von fossilem durch erneuerbaren Kohlenstoff im Rohstoff eine zentrale Rolle.

Was bedeutet das für die Zukunft der Kunststoffindustrie?

Die Zukunft der Chemie- und Kunststoffindustrie in der Europäischen Union hängt vor allem von den Energie- und Rohstoffpreisen, von Forschung und Entwicklung sowie vom Hochskalieren von Innovationen in Europa ab.

Bei konsequenter Umsetzung der Energiewende inklusive Netzausbau, (Batterie)-Speichern und Wasserstoff zeichnen sich mittelfristig attraktive Strompreise ab. Die Energie- und Rohstoffversorgung hängt dagegen noch viel zu stark von fossilen Energieträgern wie Erdöl, Erdgas und Kohle ab, deren Importanteil bei 80–90 % liegt. Hier ist die europäische Industrie anfällig, was den Zugang und die Preise betrifft. Die EU wird fossilen Kohlenstoff nie zu dem Preisniveau der Förderländer und ihrer Verbündeten erhalten. Da die modernsten Technologien für die Massenproduktion von Chemikalien und Kunststoffen weltweit verfügbar sind, sind Länder mit günstigem Zugang zu Erdöl und Erdgas klar im Vorteil. Diesen Wettbewerbsnachteil kann Europa nicht überwinden, solange die Chemie- und Kunststoffindustrie zu über 90 % auf fossilen Kohlenstoff setzt.

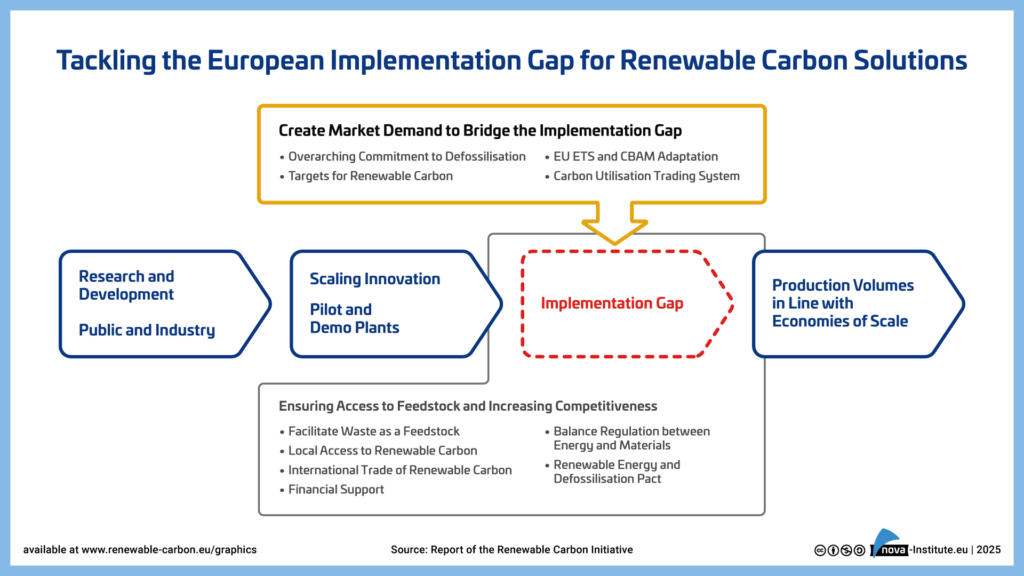

Gibt es einen Ausweg? Ja, Europa kann Vorreiter bei der Defossilisierung der Chemie- und Kunststoffindustrie durch die Nutzung von erneuerbarem Kohlenstoff werden und sich somit aus der fossilen Sackgasse befreien. Erneuerbarer Kohlenstoff bedeutet Kohlenstoff aus dem Recycling von Kunststoffen sowie aus Biomasse und CO₂. In allen drei Bereichen ist Europa bei Forschung und Entwicklung gut aufgestellt. Leider gelingt das Hochskalieren der Innovationen aber nur in wenigen Fällen („Implementation Gap“). Meist gibt es in anderen Regionen der Welt bessere Bedingungen.

Auch um die Klimaziele mittels einer „Netto-Null“-Chemie- und Kunststoffindustrie zu erreichen, ist die Defossilisierung unverzichtbar. Die Substitution fossiler durch erneuerbare Kohlenstoffe in Chemikalien und Kunststoffen wird bei der Reduzierung der Scope-3-Emissionen der Industrie eine Schlüsselrolle spielen, da der eingebettete Kohlenstoff für den Großteil des CO2-Fußabdrucks dieser Produkte verantwortlich ist.

Mechanisches, physikalisches und chemisches Recycling

Insgesamt werden in der EU pro Jahr ca. 50 Mio. t Kunststoffe eingesetzt, die meisten davon stammen aus Eigenproduktion. Etwa 10-15 Mio. t wurden in 2023 als Primärkunststoffe, Halbzeuge oder Endprodukte importiert. Im Jahr 2022 fielen in der EU allein im Verpackungsbereich insgesamt rund 16,2 Mio t Kunststoffabfälle an, von denen 40,7% recycelt wurden – allerdings 1,3 Mio t außerhalb der EU.

Kunststoffabfälle werden daher beim Umstieg auf erneuerbaren Kohlenstoff eine zentrale Rolle spielen, da sie erhebliche Mengen an importiertem fossilen Kohlenstoff ersetzen können. Alle Kunststoffe, die das Gebiet der EU erreichen, sind wertvolle Ressourcen, die in der EU bleiben und so effizient und hochwertig wie möglich genutzt und im Kreislauf gehalten werden müssen.

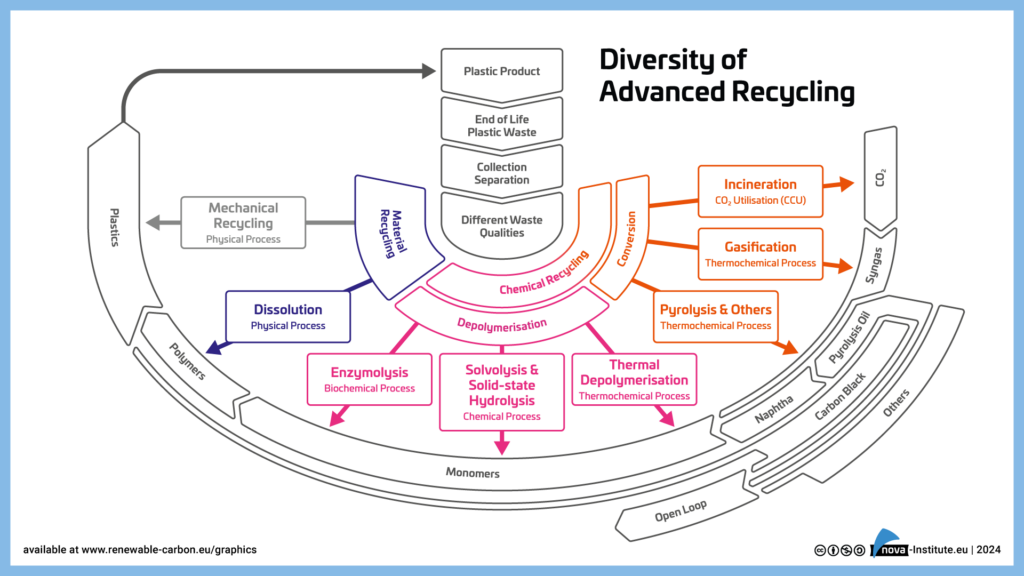

Was ist zu tun, um dieses Potenzial zu erschließen? Alle Recyclingtechnologien – vom mechanischen Recycling bis zur Gasifizierung (siehe Grafik) – müssen rasch implementiert werden, da sie alle zusammen für die verschiedenen Abfallströme und Zielprodukte benötigt werden. Die hierfür erforderlichen großen Investitionen benötigen klare, verlässliche und Nachfrage erzeugende Rahmenbedingungen seitens der Politik. Hierzu gehört die Einführung von Quoten in allen Anwendungsbereichen, die Klärung, welche Recyclingverfahren für die Quotenerfüllung akzeptiert werden, sowie die Anerkennung massenbilanzierter Kunststoffe in der Quote. Darüber hinaus sind harmonisierte Standards für die Kennzeichnung und den Transport von Kunststoffabfällen innerhalb der EU erforderlich.

Erst dann kann sich das Potenzial und die Bedeutung des Recyclings voll entfalten. Aktuell ist die EU-Recyclingindustrie aufgrund ungünstiger Rahmenbedingungen und günstiger Import-Neuware stark angeschlagen. Es besteht die Hoffnung, dass die EU noch dieses Jahr die notwendigen Rahmenbedingungen verabschiedet und in der Folge das Investitionsvolumen stark zunimmt.

Recyclingquoten in der EU für Verpackungen und Automobile

Die EU hat jedoch bereits relevante Schritte eingeleitet. So wurden in der EU-Verpackungsverordnung (PPWR) erstmals Mindestquoten für den Einsatz recycelter Rohstoffe im Verpackungsbereich eingeführt: Der Recyclinganteil allgemeiner Plastikverpackungen muss bis 2030 bei 30 % und bis 2040 bei 65 % liegen. Die Richtlinie über die Verwendung von Einwegkunststoffen (SUPD) enthält Zielvorgaben für den Anteil an recyceltem Material in Kunststoffgetränkeflaschen. Konkret soll der Anteil an recyceltem Material in PET-Flaschen bis 2025 auf 25 % und bis 2030 auf 30 % erhöht werden. In der derzeit diskutierten Novelle der Richtlinie über Altfahrzeuge (zukünftig als Verordnung ELV-R), soll ebenfalls eine Quote für einen Recyclinganteil von Kunststoff eingeführt werden. Diese soll ab 2030 gelten, wobei die exakte Höhe (20–25 %) noch ausgehandelt wird.

Bio- und CO2-basierte Kunststoffe

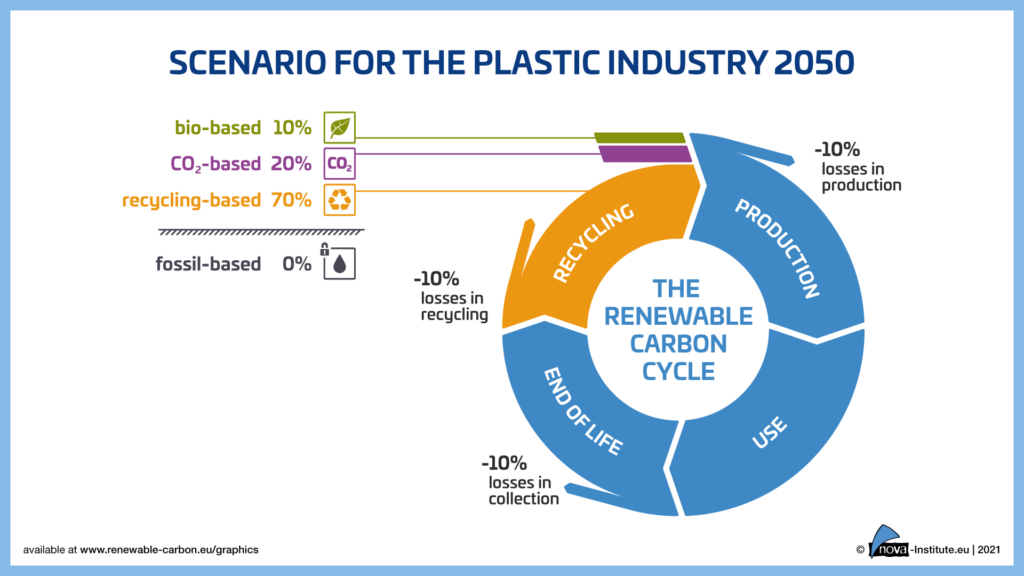

Doch selbst in einer idealen Recyclingwelt reicht recycelter Kohlenstoff niemals aus, um fossilen Kohlenstoff vollständig zu ersetzen (siehe Bild). Heute werden erst 10 % der Kunststoffe aus Rezyklaten hergestellt. Im Idealfall könnte man diesen Anteil auf 50 bis 70 % steigern. Es entstehen jedoch immer Verluste beim Sammeln und der Verarbeitung. Das bedeutet, dass wir zusätzliche nicht-fossile Kohlenstoffquellen benötigen. Diese sind Biomasse und CO₂.

Inzwischen gibt es weltweit 17 kommerziell verfügbare bio-basierte Kunststoffe, die in fast allen Anwendungen eingesetzt werden können. Als Produktionsstandort für bio-basierte Kunststoffe fällt Europa trotz großer F&E-Ausgaben seit Jahren immer weiter zurück und wird im Jahr 2024 nur noch einen Anteil von 13 % erreichen – im Vergleich zu Asien mit 59 %. Die Investitionen fließen in Länder, in denen die politischen Rahmenbedingungen stimmen und vor allem Nachfrage geschaffen wurde. Europa muss hier schnell nachziehen, damit diese Option zur Defossilisierung auch hier genutzt werden kann. Aktuell werden tatsächlich eigene Bio-Quoten von zunächst beispielsweise 5 % bis 2030 oder 2035 bei Verpackungen und Automobilen diskutiert. Diese müssen dringend eingeführt werden, damit Europa im Bereich der Bioökonomie nicht den Anschluss verliert. Zudem müssen auch hierfür noch weitere klare und verlässliche Regeln geschaffen werden: die Akzeptanz der Nutzung von Agrarrohstoffen wie Stärke, Zucker oder Pflanzenöle (die als Notreserve sogar die Ernährungssicherheit erhöhen), die Nutzung etablierter Nachhaltigkeitskriterien aus dem Biokraftstoffbereich sowie die Akzeptanz von Massenbilanz und Attribution (MBA).

Auch CO₂-basierte Kunststoffe sollten zur Erfüllung der Quoten angerechnet werden können. Dies gilt sowohl für die Nutzung von fossilem CO₂ in der Recyclingquote als auch für biogenes oder atmosphärisches CO₂ in der bio-basierten Quote, um auch ihnen einen Marktzugang zu ermöglichen. Aktuell spielen sie am Markt noch keine Rolle, aber mit zunehmend verfügbarer, preiswerter Solar- und Windenergie werden sie eine reale Option. Bei einem Strompreis von 3–4 ct/kWh können die Preise von Wasserstoff so gering werden, dass eine Produktion aus diesem Wasserstoff und CO₂ aus Punktquellen (fossil und biogen, z. B. Zellstoff- und Papierindustrie, Bioethanol- und Lebensmittelfermentation) zu biogenen oder Recycling-Wegen konkurrenzfähig wird. Neben diversen Spezialrouten ist vor allem der Weg über Methanol interessant, das flexibel als Kraftstoff oder Chemierohstoff eingesetzt werden kann. Zudem können Nebenströme aus der Produktion von „Sustainable Aviation Fuels“ aus CO₂ (durch Quoten gesichert) gut für die Kunststoffproduktion genutzt werden. Hier sollte man frühzeitig die Türen öffnen, um diese erwartbaren Nebenströme vorausschauend regulatorisch abzudecken.

Often overlooked, CO₂-based plastics should also be eligible for counting towards the quotas. This applies both to the use of fossil CO₂ (counted in the recycling quota) and to biogenic or atmospheric CO₂ (counted in the bio-based quota), in order to provide them market access as well. They do not yet play a role in the market, but with increasingly available, inexpensive solar and wind energy, they will become a real option. With an electricity price of 3–4 cents/kWh, hydrogen prices could fall so low that plastic production from this hydrogen and CO₂ from point sources (fossil and biogenic, e.g. pulp and paper industry, bioethanol and food fermentation) would become competitive with biogenic or recycling routes. In addition to many specific routes, the methanol route is of particular interest as it can be used flexibly either as a fuel or a chemical raw material. Furthermore, side streams from the production of sustainable aviation fuels from CO₂ (secured by quotas) can be utilised in plastics production. It is important to open the doors early on in order to cover these expected side streams in a forward-looking regulatory manner.

Fazit

Langfristig kann Recycling zusammen mit biogenem Kohlenstoff und CO₂ den fossilen Kohlenstoff aus Erdöl oder Erdgas als Rohstoff für die Kunststoffproduktion komplett ersetzen. So kann die Europäische Union unabhängig von fossilen Kohlenstoffimporten werden und ihre Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit steigern. Dafür ist es entscheidend, die Übergangsphase politisch klug und rasch zu gestalten, damit die Transformation der Chemieindustrie in Europa gelingt – schließlich ist Europa die Ursprungsregion der modernen Chemie. Nur so kann vermieden werden, dass die EU in der fossilen Sackgasse stecken bleibt, während anderen Regionen die Transformation gelingt.

Europa war der Innovationsmotor der globalen Chemieindustrie und kann es wieder werden – diesmal auf Basis eigener Rohstoffe, Innovation und Nachhaltigkeit. So kann ein größerer Teil der Wertschöpfung in der EU gehalten werden, wodurch letztlich auch das politische System Europas gestützt und geschützt wird.

Konferenzen des nova-Instituts zu Netto-Null-Chemieindustrie und nicht-fossilen Kunststoffen

Das nova-Institut aus Hürth bei Köln hat zwei führende Konferenzen etabliert, die aufzeigen, wie eine Defossilisierung der Chemieindustrie und der Übergang zu nicht-fossilen Kunststoffen in der Praxis aussehen können. Hierzu treffen sich die führenden Markenhersteller, Großunternehmen, innovative Mittelständler und Start-ups, um in Vorträgen, Panel-Diskussionen, Workshops, Ausstellungen und Postersessions die Möglichkeiten zur Transformation auszuloten und weiterzuentwickeln.

Die nächste Renewable Materials Conference (RMC) findet vom 22. bis 24. September 2025 in Siegburg/Köln statt. Erwartet werden mehr als 500 Teilnehmende. Die Themen decken die gesamte Bandbreite von „Renewable Carbon“ ab: Biomasse, CO₂ und Recycling.

https://renewable-materials.eu

Die Advanced Recycling Conference (ARC) findet vom 19. bis 20. November 2025 in Köln statt. Erwartet werden über 300 Teilnehmende. Thema sind physikalische und chemische Recyclingverfahren, ein ausgesprochen dynamischer Markt.

Source: nova-Institut, eigener Text, 2025-07-23.